- 人と組織の活性化

- Focus

2025.10.27

ワーク・モチベーション研究から考える、組織と社会の持続的発展 ――多様化する時代に「やる気」をどう育むか

30年以上にわたりワーク・モチベーションを研究してきた菊入みゆきが、多様化する時代における企業の課題と、組織・社会が発展するためのヒントを語ります

日本人の仕事に対する意欲は、長く低迷が続いています。この現状に課題を感じる経営者や管理職の方も少なくないでしょう。社員の価値観が多様化し、「働く意味」を重視する傾向が高まるなかで、ワーク・モチベーションのあり方も時代とともに変わりつつあります。

30年以上にわたり、働く意欲や組織のモチベーションを研究してきた第一人者、(株)JTBコミュニケーションデザイン ワーク・モチベーション研究所 所長の菊入みゆきが、企業が直面する課題と働く人の意識変化をひもとき、「組織と社会が適切に発展していく」ためのヒントをお届けします。

- 流通現場で気付いた「やる気」の重要性をきっかけに研究の道へ

- 「勤勉な日本人」のイメージの裏で、低下し続けた仕事へのモチベーション

- 多様化する社員の価値観や、「なぜこの会社で働くのか?」意味探しをする世代に戸惑い

- 一人ひとりが働く意味を見出し、組織と社会が発展していく好循環を目指す

- 自律的なやる気を育むカギは「心理的居場所感」

- モチベーションは「行動」の一歩手前

1 流通現場で気付いた「やる気」の重要性をきっかけに研究の道へ

―ワーク・モチベーション研究に携わるようになった経緯と、研究所の活動について簡単にご紹介ください

私は大学卒業後、大手流通企業に入社し、直営店の企画・運営、マーチャンダイジングを8年間担当しました。そのなかで、同じ品揃えの店舗でも、売上に大きな差が出る現象を目の当たりにしたのです。地域性や立地の影響は理解していましたが、「店舗スタッフの気持ちや熱意が、売上と相関しているのではないか」そう感じるようになりました。その実感こそが、のちに研究へとつながる原点でした。

1993年、現組織の前身である株式会社JTBの社内ベンチャーとして設立された株式会社JTBモチベーションズに入社し、実践的なアプローチで動機づけを学び始めました。その後、研究や理論的なアプローチも重ね、50歳で筑波大学大学院へ進学しました。30年以上にわたり、ワーク・モチベーションの研究に取り組んでいます。

ワーク・モチベーション研究所は、JTBモチベーションズ時代にスタートしました。

1996年には、「やる気分析システムMSQ(Motivation of Status Quo)」をローンチしました。しかし、その普及には営業的アプローチだけではなく、学術的な視点から中立的かつ客観的に発信する必要があると感じました。エビデンスに基づく情報発信は、社会貢献につながり、結果的に会社の成長にも寄与するー。そう考えたのです。

現在は、モチベーションに関する調査や心理学の知見を基に、最新の研究成果を社内外へ発信しています。社内では、毎月の勉強会や研究発表を行い、HR部門と連携しながら、働く人々の現状や意識変化を継続的に検討しています。

2 「勤勉な日本人」のイメージの裏で、低下し続けた仕事へのモチベーション

―30年以上の研究の中で、ワーク・モチベーションにはどのような変化が見られますか

研究を始めた1990年代初頭、まだ「モチベーション」という言葉は一般的ではありませんでした。当時、Jリーグがスタートし、チェアマンや選手たちがスポーツの文脈で「モチベーション」という言葉を使い始めたこともあり、また職場や経営の現場でもその概念が注目されるようになり、日本社会でも少しずつ浸透していったように思います。

しかし実際には、日本人の「仕事のやりがい」に対する満足度は1980年代後半から一貫して低下傾向にありました(※)。

その背景には、主に二つの要因があります。まず一つは、企業が人的資本に対して十分な投資をしてこなかったことです。商品の競争力強化のためにコスト削減を優先した結果、賃金転嫁や教育投資を行わず、従業員に報いることが少なかったという構造的な問題が顕在化したということです。

もう一つは、経済の長期低迷と価値観の多様化です。バブル崩壊後、低成長期が続く中で、かつての「みんなで成長して頑張ろう」「明日は今日より良くなる」といった共通の目標が失われました。一方で、働き方や職業観が多様化した事で、「何のために働くのか」という意味を見出しにくくなり、モチベーションを保ちにくい状況が生まれたと考えられます。

※内閣府(当時は経済企画庁)が1972(昭和47)年度から実施した「国民生活選好度調査」による

3 多様化する社員の価値観や、「なぜこの会社で働くのか?」意味探しをする世代に戸惑い

―モチベーションの観点から、企業側、特に経営層の方はどのような課題感を持っているのでしょうか

組織に共通の目標や勢いが失われた今、社員に「内発的なやる気」を持たせることが難しくなっています。

モチベーションには、自らの意欲によって動く「内発的要因」と、報酬や評価などによる「外発的要因」があります。どちらも大切ですが、創造的な成果や新しい発想は、内発的な動機づけから生まれることが多く、それをどう引き出すかー。そこに経営の大きな課題があります。

企業が利益を出し、発展していくためには、社員のモチベーションが不可欠です。「旗を振ればみんながついてくる」時代ではなくなった今、経営層は「この社員たちをどのようにまとめ、みんなをついてこさせるべきか」という点に大きな問題意識を持っています。

今、企業にとって喫緊のテーマは「採用と定着(リテンション)」だと考えています。給与や福利厚生などの外的要素に加え、若い世代はSDGsやダイバーシティなど、社会的価値への共感も重視しています。経営者が社員と価値観を共有し、共感を得られるかどうかそれが、組織の求心力を左右します。

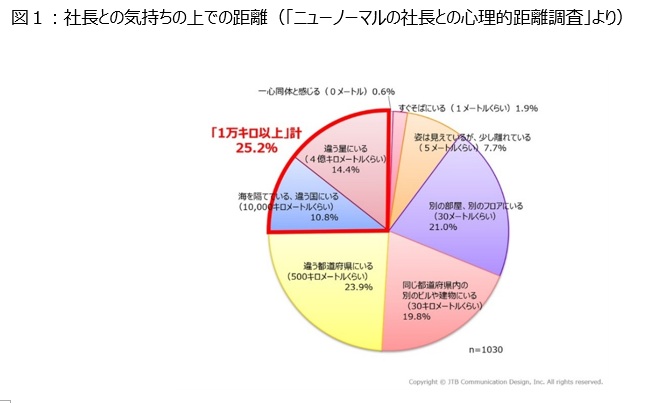

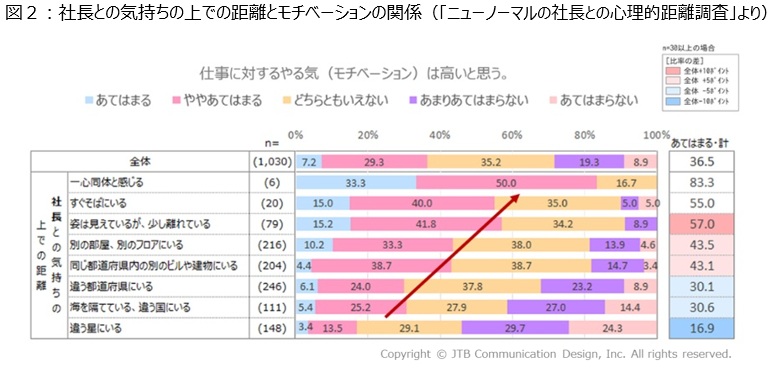

当研究所が実施した「社長との心理的距離」に関する調査(図1、図2)では、社員から見て社長が遠い存在であるほど、モチベーションが下がる傾向が確認されました。社員にとって社長が遠くにいる「火星人」のように感じられるようでは、共感による求心力は生まれません。

―現場の管理職の方々の課題感はどうでしょうか

中間管理職にも、新しい時代ならではの新たな課題が生まれています。

多様な価値観を持つ部下をまとめるためには、「指導」よりも「対話」を重ね、相手の考えを理解した上で導く姿勢が求められます。部下が「なぜこの仕事をするのか」と問う時代に、上司自身が、仕事の目的や意義を自らの言葉で明確に伝えることが、モチベーションを高める第一歩になります。

4 一人ひとりが働く意味を見出し、組織と社会が発展していく好循環を目指す

―そのような課題に対し、企業がなすべきこととは何でしょうか

まず、大切なのは、社員からの「共感」を得る努力と、「意味の探求」に応える環境づくりです。

経営層は、社員にとってアイコン的な存在となり、トップメッセージを対面で伝える工夫が求められます。社長が「火星人」のように遠い存在ではなく、「同じ県内にいる人」くらいに距離感を縮めるだけでも、社員の持つ印象は大きく変わります。組織への帰属感を高めるためには、インナーイベントなどを通じて、トップ自らが距離感を縮めていく行動の積み重ねが大切です。

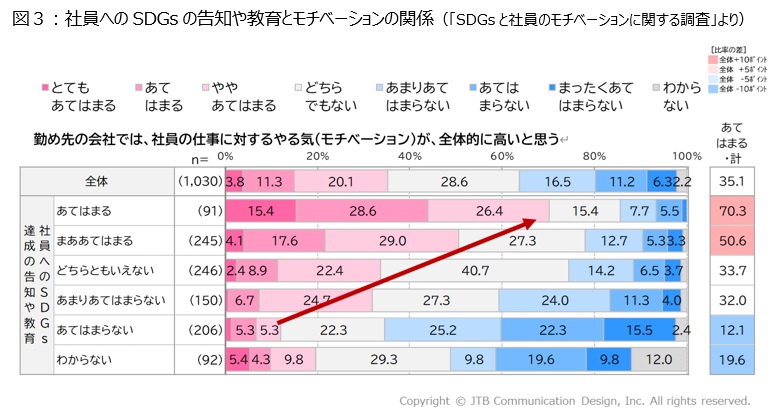

次に、社員が働く「意味」を見出せるよう支援することです。トップは、「自社がこの社会に存在する意味」を常に発信し続ける必要があります。特に若い世代は、企業が営利追求だけでなく、社会にどれだけ貢献しているかについても重視します。当研究所の調査でも、「会社が社会課題の解決(SDGs)に積極的に取り組んでいる」と認識している社員ほど、仕事へのモチベーションが高いという結果が出ています。

企業が事業を通じて社会や地域とつながり、その意義を社内外に丁寧に発信することで、社員一人ひとりが「自分がこの会社で働く意味」を実感できるようになります。

その積み重ねが、組織と社会の双方が持続的に発展していく好循環を生み出します。

5 自律的なやる気を育むカギは「心理的居場所感」

―職場でお互いの価値観を尊重しながら、企業としての目標にベクトルを合わせるためには?

鍵となるのは「心理的居場所感」です。

社員一人ひとりが「ここに自分の居場所がある」と感じられる状態をつくることが重要です。「心理的居場所感」研究の第一人者である中村准子氏の研究によれば、居場所感を構成するのは役割感・安心感・本来感の三つの要素です。

役割感とは、自分の役割を通じて組織に貢献していると感じられること。安心感とは、発言や行動が否定されず、安心して意見を言えること。本来感とは、自分らしさを保ちながら働けることです。

企業が取り組むべきは、社員それぞれの特性に合った役割を与え、その達成を正当に評価することです。

企業が取り組むべきは、社員それぞれの特性に合った役割を与え、その達成を正当に評価することです。

「あなたらしい成果だね」「あなたにしかできなかった」

そんな言葉が、モチベーションの源のひとつになることもあります。

こうした日々の丁寧なコミュニケーションの積み重ねが、心理的な居場所を育て、自律的な行動を生み出します。

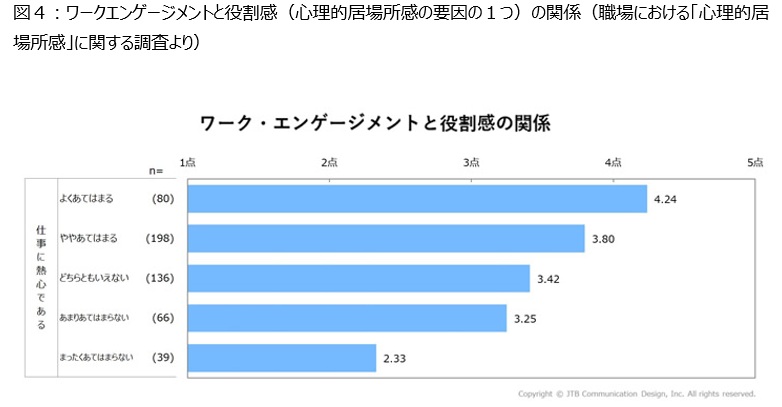

居場所感が高まると、「自分はこの場所に居ていいのだ」「この場所で自分の力を活かせる」と感じるようになります。そして、結果として「もっと良い仕事をしたい」「お客様に喜んでもらいたい」という内発的なやる気が生まれることにつながります。やる気は、外から与えられるものではなく、自らの中から生まれるものです。図4に示したように、「仕事に熱心である」という項目に肯定的な回答をした人ほど、役割感が高いという結果が出ています。

企業は、社員が自分の役割や意義を納得して見出せる環境を整える事。それが、組織全体のモチベーションを高める最も確かな道です。

6 モチベーションは「行動」の一歩手前

―ワーク・モチベーション研究所としての抱負、所長が描く未来展望を聞かせてください

AIの進化や社会情勢の変化により、今後「会社」という枠組み自体が大きく変わる可能性があります。そのため、私たちは、単に「会社で働く」ということに限定せず、企業活動以外での「人の行動」にも着目し、人々の人生における意味といった根源的な問いにも研究の視野を広げていくべきだと考えています。

当研究所ではこれまでに、「地域への愛着」が人の行動にどのように影響するかという研究も行ってきました。

人との交流や地域とのつながり感がある人ほど、地域への愛着が高まり、地域活動やイベントへの参加意欲が高まるなどの行動につながる可能性が示されました。このような「行動のメカニズム」を明らかにすることで、地域活性化の新しい視点を提供していきたいと考えています。

<参照>地域への愛着と地域活動へのモチベーションに関する調査レポート

この根底にあるのは、「自分事」化ではないかと思います。「自分事」は、モチベーションにとって非常にコアな概念です。多様化が「外へ広がるベクトル」であるのに対し、自分事化は「求心的なベクトル」であり、両方とも必要です。会社や他の部署で起きた事象に対して「他人事」とせず、「自分事」として捉えられると、人は途端に一生懸命になります。モチベーションとは、行動の一歩前にあるものです。その仕組みを明らかにし、人と組織がより良くつながるための研究を進めていきたいと考えています。

そして、私自身のライフワークの一つが、「モチベーションの伝播(伝染)」に関する研究です。

心理的な居場所がある職場では、モチベーションの高い人の意欲が、自然と周囲に伝わる傾向があります。ただし、それを持続させるには「伝わる環境」を整えることが欠かせません。人が自らの強みを活かし、安心して挑戦できる職場をつくることが、モチベーションの伝播を支える基盤となります。今後は、学問の分野でも注目されている「ソーシャルジャスティス(社会正義)」の視点も重視し、個人の努力だけでは解決できない構造的課題にも、目を向けていきたいと考えています。

モチベーションとは、行動を生み出す見えないエネルギーです。一人ひとりが自らの意志で動ける環境をつくること。それが、企業の持続的な成長と、社会全体の豊かさにつながります。ワーク・モチベーションの探究を通じて、組織と社会がともに持続的に発展するためのヒントを、これからも発信し続けたいと思います。